炊き込みご飯を炊いたら芯が残ってしまった…そんな経験はありませんか?

この記事では、失敗した炊き込みご飯を再炊飯や早炊きで美味しく復活させる方法を、具体的な手順とともに詳しく解説します。

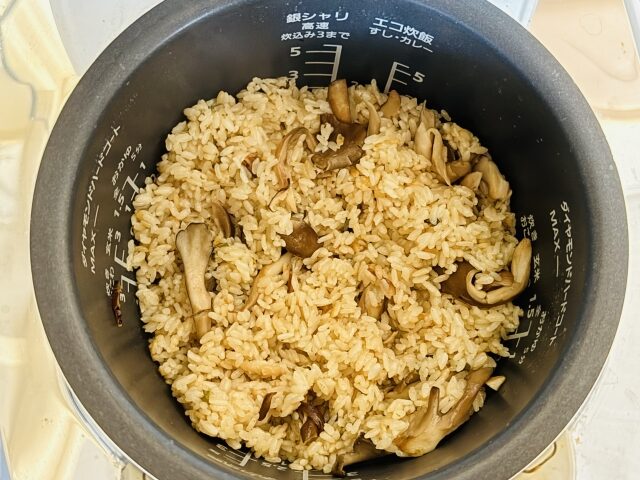

芯が残った炊き込みご飯の再炊飯方法

炊き込みご飯が失敗する原因とは

炊き込みご飯の失敗で特によくあるのが、芯が残ってしまうというケースです。

これは米が十分に加熱・吸水されていない状態で、歯ごたえが悪く、全体の食感も損なわれてしまいます。

主な原因としては、次のことが挙げられます。

- 水加減の誤り

- 具材から出る水分量の見誤り

- 炊飯器のモードや設定のミス

- 炊く前の吸水時間が足りない

特に、調味料を入れすぎると米の吸水を妨げ、具材の水分が予想以上に出てしまうことで、水分バランスが崩れてしまい、炊きムラが発生しやすくなります。

炊飯器での再炊飯のコツ

芯が残ってしまった炊き込みご飯を再炊飯する際は、一度炊飯器の内釜に戻し、少量の水(大さじ2〜3程度)を追加しましょう。

ここでのポイントは「早炊きモード」を活用することです。

早炊きモードは通常の炊飯よりも加熱スピードが早く、短時間で内部温度が上がるため、蒸気が効率よく回りやすく、芯の部分にまで熱と水分が届きやすくなります。

ふたを開けずに最後まで加熱し、蒸らし時間も1〜2分追加すると、仕上がりがさらに良くなります。

水分と時間の調整法

再炊飯では、水分量の調整がとても重要です。

水を入れすぎてしまうと、ご飯がベチャっとした食感になりがちですので、ご飯の量に対しておよそ10%前後の水分追加が適量です。

例えば、1合分のご飯なら15〜20ml程度の水を加えると良いでしょう。

再炊飯の所要時間は炊飯器の種類によって差がありますが、目安としては早炊きモードで10〜15分程度です。

途中で様子を見ながら調整できる機種なら、炊き上がりの状態をチェックして、必要に応じて追加加熱してください。

フライパンを使った早炊きの方法

炊飯器が手元にない、または使えない状況では、フライパンを使った再加熱方法も効果的です。

まずはフライパンにご飯と具材を平らに広げ、少量の水(大さじ2ほど)を全体に回しかけてからフタをし、弱火で10分ほど加熱します。

このとき、焦げ付き防止のためにフライパンの底にクッキングシートを敷くのもおすすめです。

火加減は終始弱火で保ち、焦げの匂いがしないか注意深く確認しながら加熱を続けましょう。

加熱後は5分程度の蒸らし時間を取ることで、ふっくらとした仕上がりになります。

必要であれば再度水を少量追加して調整してください。

失敗した炊き込みご飯の復活のコツ

吸水と浸漬の重要性

再炊飯の前に、芯が残っている部分だけをスプーンなどで優しく取り出し、別の容器に移して少量の水に10〜15分ほど浸しておくと、再加熱後にふっくらとしたご飯に戻ります。

特に冷えて乾燥してしまったご飯には、吸水のひと手間が効果的です。

吸水時間がご飯の食感を大きく左右するため、慌てずじっくり浸すことがポイントです。

できればぬるま湯を使うと、吸水効率が高まり、時短にもつながります。

具材別の復活アレンジ

たけのこやごぼうなどの硬めの具材は、再加熱しても固さが残ることが多いため、少し工夫が必要です。

そういった具材は一度取り出して、電子レンジでラップをかけて加熱するか、小鍋でだしと一緒に煮るのが効果的です。

こうすることで柔らかさが増し、再びご飯と混ぜ合わせた時に全体の食感や風味が調和します。

また、にんじんやこんにゃくなどの具材は水分が抜けやすいため、軽く煮戻すだけで美味しさが引き立ちます。

電子レンジを使った再加熱方法

お茶碗1杯分程度の量であれば、耐熱容器に移してラップをし、600Wで1〜2分程度の加熱が目安です。

ご飯の中心までしっかり温まるように、途中で一度取り出してかき混ぜると加熱ムラが防げます。

さらに、加熱前にご飯の表面に軽く霧吹きで水をかけたり、指先で水を数滴振りかけると、蒸気がこもってしっとりふんわりした食感に仕上がります。

ラップは隙間を少し残してかけると、適度に蒸気が逃げてベタつきを防ぐ効果もあります。

炊き込みご飯の水加減と調味料の調整

水分が多すぎるとべちゃべちゃに

水加減は、具材の水分量も含めて計算することが非常に重要です。

特に冷凍野菜やきのこ類、さらには豆腐や油揚げなどの水分を多く含む食材を使用する際は、それらから出る水分を見越して、加える水の量を控えめにすることが失敗を防ぐポイントとなります。

また、調味料にも水分が含まれているため、味付けが濃いレシピを使う場合は、加水量をさらに減らすなどの工夫も必要です。

目安として、全体の具材から出る水分を加味して、通常の水加減より1〜2割ほど少なめにすると、べちゃっとした仕上がりを回避できます。

固いご飯の改善策

固くなってしまった炊き込みご飯は、適切な方法で再加熱すれば、かなりふっくらと戻すことが可能です。

まずはご飯全体を軽くほぐし、全体に水またはだし汁を均一に振りかけましょう。

量の目安としては、1杯あたり小さじ1〜2の水分が適量です。

次に炊飯器の保温モードや電子レンジで温めますが、密閉性のある容器を使うと蒸気がこもり、柔らかさが増します。

また、だしを使えば風味が増してよりおいしく仕上がるため、お茶漬け風にアレンジするのも一つの方法です。

調味料の分量を見直す

炊き込みご飯において、調味料の分量は炊き上がりの食感にも大きく影響します。

特に塩分や醤油などを多く入れすぎてしまうと、米が水を吸収しにくくなり、芯が残ったり、炊きムラが生じやすくなります。

これを防ぐには、調味料の量を控えめに設定し、炊き上がった後で味を調整する方法を取り入れると良いでしょう。

たとえば、出汁の旨味で味を引き立てたり、仕上げに少量の醤油を回しかけて風味を整えると、無理なく美味しく仕上がります。

炊き込みご飯の保存と冷凍のコツ

冷凍保存時の注意点

炊き込みご飯は、粗熱をしっかり取ってから1食分ずつラップで包み、密閉できる保存袋やタッパーに入れて冷凍するのが理想です。

特に急速冷凍機能を使うことで、炊きたての風味や食感を損なわずに保存することができます。

冷凍する際は、空気をしっかり抜くこともポイントです。空気に触れる面積が少ないほど、酸化や冷凍焼けを防ぐことができます。

再加熱の方法

冷凍保存した炊き込みご飯は、食べる際に電子レンジで加熱するのが一般的ですが、より美味しく仕上げたい場合は蒸し器やフライパンを活用するのも効果的です。

電子レンジでは、耐熱容器に移し、ラップをかけて600Wで1〜2分程度加熱します。

このとき、加熱前に少量の水をふりかけてからラップをすると、ふっくらとした炊き上がりに近づきます。

蒸し器の場合は、ラップを外してから中火で5〜7分ほど蒸すと、よりしっとりとした仕上がりになります。

再炊飯に失敗しないために

具体的な成功例と失敗例

成功例

成功例は次の通りです。

- 早炊きモードを活用し、少量の水(大さじ2〜3)を加えて再炊飯することで、芯が完全になくなり、ふっくらとした炊き込みご飯に復活した

- 蒸らし時間を2〜3分追加することで、より均一な仕上がりを得られた

失敗例

失敗例には次のようなものがあります。

- 水を入れすぎてご飯がべちゃべちゃになってしまった

- 再炊飯をせずにそのまま冷凍してしまい、再加熱しても芯が残っていた

- 具材の一部が乾燥してしまって風味が落ちた

- 電子レンジで加熱する際に水分を加えなかったために、ご飯が固くなってしまった

炊飯器の機能を最大限に活かす

最近の炊飯器には「再加熱」や「おこげ」モード、「蒸らし延長」や「かため・やわらかめ」など、細かな炊飯設定ができるモデルも増えてきました。

こうした機能は、炊き込みご飯の炊き上がりに大きな影響を与えるため、必ず説明書を確認して、目的に応じた使い方をすることが大切です。

再炊飯に適したモードが搭載されている機種では、芯が残ったご飯も簡単にふっくらと仕上げることができます。

また、保温機能もうまく使えば、炊き上がり後の風味や食感の劣化を最小限に抑えることができます。

炊き込みご飯の均一な仕上がり

炊き込みご飯の仕上がりを均一にするためには、具材の切り方や配置が重要なポイントになります。

具材はなるべく大きさを揃えて細かく切ると、火の通りも均等になり、全体の食感が整いやすくなります。

具材は米の上に乗せるだけにし、混ぜ込まないようにすることで、下の米が水分をしっかり吸収しやすくなり、ベチャつきやムラを防げます。

また、調味料を炊く前にすべて混ぜ込むのではなく、調味料と水を先に混ぜてから米に加えると、味の偏りを防ぐことができます。

これにより、ご飯全体が均等な味に仕上がり、炊きムラや芯残りのリスクも軽減されます。

まとめ

芯が残った炊き込みご飯は、早炊きモードや少量の水を追加して再炊飯することで復活します。

フライパンや電子レンジでも対応できます。

吸水や具材の扱い、水加減、調味料の調整が失敗回避のカギ。

冷凍保存や再加熱方法も工夫し、最後までおいしく楽しみましょう。